O cargo de vice-presidente virou um posto-chave na nova República. Foram nada menos que dois dos últimos cinco presidentes eleitos que foram derrubados. O risco é conhecido e o grande historiador Luiz Felipe de Alencastro já vaticinava em 2009 o desastre que seria para Dilma o vice do PMDB.

Não por acaso, o próprio Alencastro defende (e eu também fui convencido por ele) extinguir o cargo de vice. A maioria, porém, nem cogita essa mudança e segue pensando na racionalidade de ter esse ou aquele vice. Como não está no horizonte extinguir o cargo do vice tão cedo, vamos aqui colocar nossos argumentos CONTRA a possível indicação de Alckmin para ser vice de Lula numa chapa para a eleição presidencial de 2022.

As 7 desvantagens de Alckmin como vice de Lula:

1) Desalinhamento ideológico. Alckmin pode ser, pessoalmente, uma boa pessoa. Acredito nisso. Mas ele certamente não pertence ao campo de esquerda e, diria que nem de centro-direita é. Ele é uma liderança da direita paulista. Conservador, ligado à Opus Dei, e adepto ao receituário neoliberal. Ele trabalhou ao longo de sua longa carreira política a favor do projeto antagônico ao que defende Lula e o Partido dos Trabalhadores. Mas e o José Alencar? Pois: José Alencar, não. Ele era um representante da burguesia nacional, mas sua perspectiva estava alinhada ao projeto petista de crescimento com distribuição de renda. Em muitos momentos, inclusive, pressionava por uma política monetária menos contracionista (então, por assim dizer, fazia sua pressão à esquerda). Alckmin, não. Ele defendeu o Teto de Gastos, e basicamente a Ponte para o Futuro. Alckmin de vice não é ampliar a aliança. É atravessar o samba com um bate-estaca. Não rola. Imagina o dia a dia: em vez de ter um José Alencar pedindo corte de juros, ter um Alckmin defendendo a privatização da Petrobras? Ou então a redução da maioridade penal?

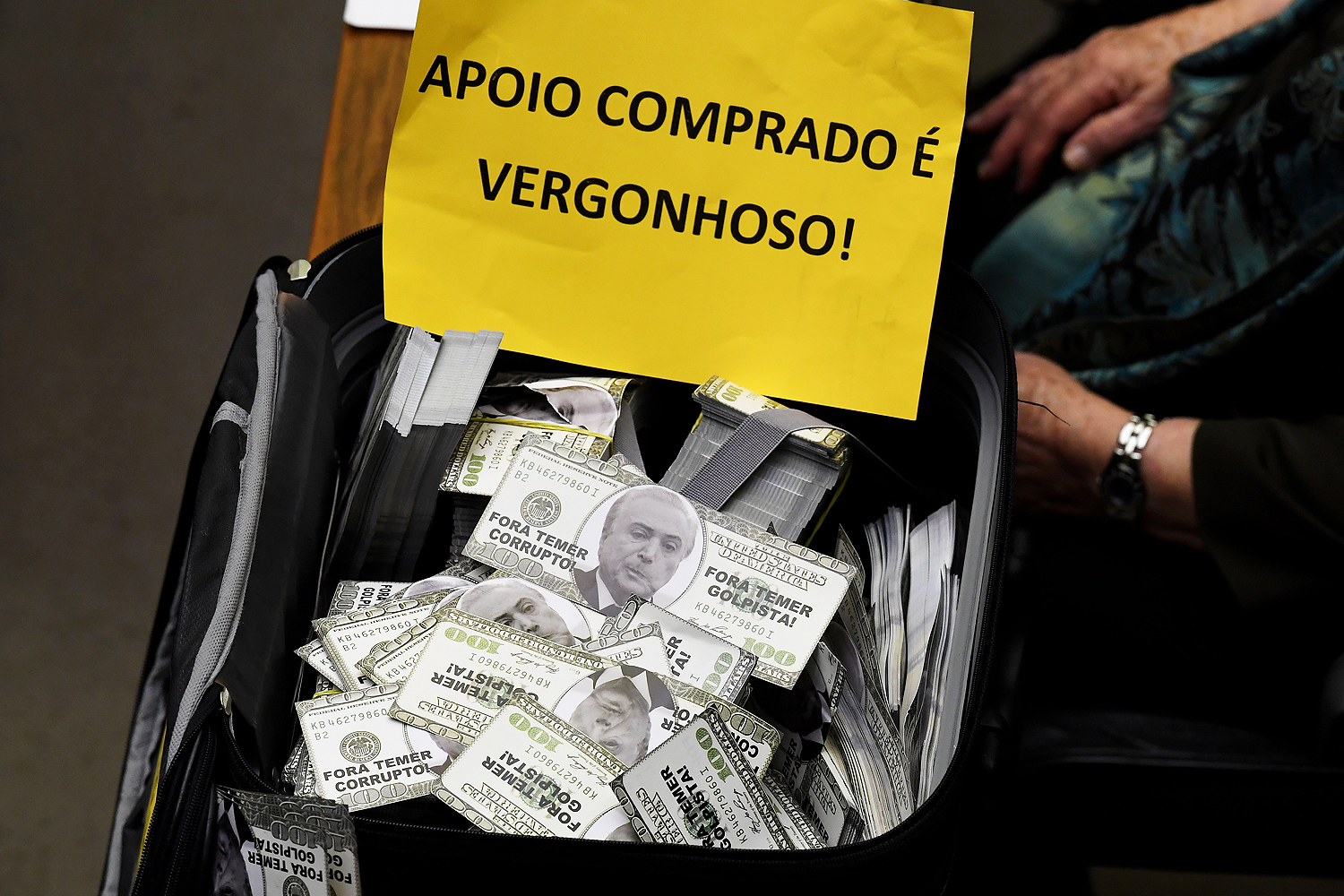

2) Espada do Impeachment. Como consequência do primeiro item, temos o segundo. Tem tanta tentativa de impeachment no Brasil, que cientistas políticos já até estão formulando leis gerais. Uma dessas é preconiza que “não se tem um impeachment de um presidente antes de saber quem vai assumir”. Ou seja, não vão derrubar um presidente enquanto não se sabe se o vice estará alinhado com a oposição que calhou de conseguir maioria eventual. Foi assim com Itamar, foi assim com Temer. Em comum, existe o desalinhamento político e ideológico entre esses vices e seus respectivos presidentes. Já Bolsonaro, que pode ter um trilhão de defeitos mas não é bobo, indicou o general Hamilton Mourão para vice. Um vice tão alucinado quanto ele e ligado organicamente às forças armadas. Ao indicar Mourão, Bolsonaro não ampliou sua aliança: ele contratou um seguro anti-impeachment. Quem vai querer derrubar um deputado do centrão que está aí há 28 anos para colocar um general de 4 estrelas na Presidência?

A conta do Collor era mais difícil, porque ele foi o primeiro. Já Dilma e o PT poderiam ter pensado nisso se tivessem ouvido Alencastro. “Ah, mas o Alckmin jura de pé junto que não dará golpe”. Vale dizer que Temer foi fiel a Dilma por 58 meses e onze contos de réis. Não estava no horizonte de (quase) ninguém o golpe. Talvez nem do próprio Temer. Mas mesmo que seja o caso, e Alckmin tenha mais caráter que Temer: a espada do impeachment estará no pescoço de Lula desde o primeiro dia até quando ele sair da cadeira, com Alckmin conspirando ativamente ou sendo tão fiel como José Alencar. Se indicar Alckmin, uma liderança orgânica da direita (conservadora) neoliberal, Lula e o PT estarão facilitando a vida da direita ao resolver o primeiro passo fundamental para o impeachment (quem assume?). Bastará uma crise e defecção de algum partido da direita (digamos, o PSD) da coalizão de governo para se iniciar um novo processo de impeachment contra um governo popular. Se no caso de Dilma era possível os mais agudos analistas vislumbrarem o risco, desta vez o risco está escancarado para o mais distraído observador da política nacional.

3) Lula não está ficando mais novo. Lula pode estar com coxas saradas, com vontade de ganhar e voltar à Presidência. Mas ele não é nenhum garoto. Se ganhar, vai assumir o cargo com 77 anos. E, bom, pode acontecer de ele simplesmente não completar o mandato por questão de saúde (ou pior). Espero que não, claro. Mas é uma chance que não é nula. Não para uma pessoa de 77 anos. Aconteceu com Tancredo (antes de assumir), aconteceu com Bruno Covas na prefeitura de São Paulo (pouco depois de assumir). Essas coisas acontecem. E, se acontecer: Alckmin será o líder que vai dar continuidade ao governo Lula, ao programa chancelado nas urnas? Ou será que é mais provável que adote a Ponte para o Futuro, como Temer, projeto que ele de fato defende?

4) Verões passados 1. Já começou aliás, na imprensa. Mas, se Alckmin for confirmado, certamente vai abrir a temporada de caça às tretas e declarações que Alckmin deu nos verões passados (não tão distantes assim). Declarações nada moderadas. Coisas que se dizem em campanha e não causam grande impacto, dito por um adversário. Mas que ganham outra dimensão quando foram ditas por um companheiro de chapa. Alckmin de vice pode municiar os adversários, causando dano à base eleitoral de Lula e gerando constrangimento nas fileiras petistas. Alckmin teria que demonstrar uma habilidade política e humildade que jamais teve – e sambar pra dizer que não foi nada daquilo. E Lula idem. Enfim, um problema facilmente evitável se o vice fosse outra pessoa que sempre esteve ao lado do PT.

5) Verões passados 2. Além de material de campanha, tem o fato de que Alckmin foi o governador do PSDB durante nada menos do que 4 mandatos, por 12 dos 27 anos de Tucanistão. Nesse período, foram muitas tensões com a base social petista, em especial funcionários públicos e, em particular, com professores, que formam uma importante base social do PT em São Paulo. A categoria foi historicamente maltratada pelos governos tucanos, e tiveram anos duros de enfrentamento com Alckmin. Também tem um “track-record” grande de brutalidade policial contra movimentos de moradia e declarações lendárias como “quem não reagiu tá vivo”. Tudo isso é ignorado quando Alckmin está com os dois pés no campo da direita, mas certamente virá à tona se ele for companheiro de chapa de Lula.

6) Desmobilização da militância. Claro que uma eleição com Lula na urna e, mais ainda, liderando as pesquisas, anima qualquer petista. Mas Alckmin como vice joga aquela água de chuchu cozido no chopp da galera. Causa constrangimento em uns, desanima outros. Ânimo e entusiasmo são fundamentais numa campanha eleitoral em que há tantas questões em jogo quanto a de 2022. Ao longo de 2021, Lula participou de plenárias com movimentos sociais de vários segmentos. Ter Alckmin como vice passa a mensagem para esses grupos de que não será nesse governo que haverá as mudanças profundas que eles reivindicaram. E uma campanha com menos mobilização social pode significar também um impulso menor de mobilização popular durante o mandato. Foi o que faltou para Dilma se segurar no cargo em 2016. Pode ser que falte esse impulso para Lula avançar nas pautas mais progressistas.

7) Herdeiro. Frequentemente, um bom vice é decorativo, quando dá certo. Assim como foi com Marco Maciel, para FHC, e José Alencar, para Lula. Cada um cumpriu seu papel muito bem para compor a coalizão de governo. E nenhum deles tinha pretensão de ser o sucessor do titular. Mas há outra versão em que o vice “dá certo”: o vice-herdeiro. O vice é o segundo na linha sucessória, com frequência exerce a função de presidente quando o titular se ausenta. E, quando se trata de políticos com estatura e ambição políticas, viram candidatos “naturais” e legítimos para a sucessão do titular.

Nos EUA, assim foi com Bush pai, que era vice de Reagan e o sucedeu na Presidência. Gore também estava indo pelo mesmo caminho ao ser vice de Clinton, mas perdeu por pouco em 2000. Kamala claramente está sendo preparada para suceder a Biden, que terá 81 anos ao fim de seu mandato. Não é descabido pensar que ele não vai disputar a reeleição. É a mesmíssima situação de Lula, que, se eleito, assumiria a Presidência com 77 anos e ao fim de 4 anos teria 81 anos. Mesmo (ou, melhor ainda: especialmente) se Alckmin se mantiver fiel e rechaçar todas as pressões para um golpe, é ele que viraria um candidato à sucessão já em 2026. Alckmin joga o jogo longo – e com muito mais habilidade que candidatos que insistem em repetir estratégias que já deram errado antes. Alckmin tomou uma surra em 2018. Em 2026 pode se tornar presidente – com apoio voluntário ou não – da coalizão lulista. Essa possibilidade foi levantada também no podcast Foro de Teresina como um fator positivo, porque mostraria um desapego do PT em estar sempre no comando. Mas, e para a esquerda? É bom ter Alckmin como um provável sucessor? E aí voltamos ao ponto 1: qual projeto de país ele buscaria implantar se/quando estiver em posição de disputar de novo as eleições, agora como herdeiro de um terceiro governo Lula?

São muitas as desvantagens que fazem de Alckmin uma péssima ideia para vice de Lula. Existem também falsas vantagens. Vamos a elas:

- Alckmin seria uma “Carta ao Povo Brasileiro” ambulante. A famigerada “Carta ao Povo Brasileiro” que o então candidato Lula publicou na campanha de 2002 tinha sua razão de ser naquele momento histórico: era a primeira vez que um candidato de esquerda tinha reais chances de vencer as eleições. Só essa forte possibilidade (que se concretizou depois) fez com que os especuladores do mercado financeiro começassem uma “campanha” para abandonar o país – o que causou elevação de juros e, sobretudo, desvalorização do câmbio. Do ponto de vista dos agentes do mercado financeiro, o medo era justificado. Ninguém sabia como seria um governo do PT. A carta servia como um gesto para indicar que não haveria nenhuma ruptura. E assim foi. Ao longo dos 13 anos de governo petista, houve mudanças, claro. Mas o temor de uma reeleição de Lula, de uma eleição de Dilma e mesmo sua reeleição não suscitaram o mesmo temor daquela época – e nem a necessidade de novas edições de “Cartas ao Povo Brasileiro”. Agora o momento é ainda melhor, desse ponto de vista. Não há mais temores reais do que vai ser um novo governo Lula. Por outro lado, a economia do país está, desde 2014, estagnada ou em marcha-ré. É preciso mudanças. É preciso romper com Teto de Gastos. É preciso reverter a independência do Banco Central para que seu presidente esteja em sintonia com a política econômica do novo governo. É preciso reverter os brutais ataques da Reforma Trabalhista. Indicar Alckmin a vice é um novo gesto de moderação, indica aos agentes econômicos que não haverá mudanças na política econômica ora em curso. E, se houver, terá o efeito de um “estelionato eleitoral” às avessas (comparando com 2014), com graves consequências econômicas. Muito melhor, se a intenção for mesmo a de promover mudanças, é deixar claro quais serão essas mudanças e por que elas precisam acontecer. Claro que isso não vai impedir especulação de câmbio e impacto nos juros, mas será o preço a se pagar para implantar a política apresentada aos eleitores e referendada nas urnas.

- Alckmin é fundamental para a governabilidade. Errado. Não é o vice que vai garantir a governabilidade. Será a coalizão de governo. Será abrir espaço aos partidos que possam assegurar maioria simples ou, melhor ainda, maioria qualificada, para fazer as mudanças que o país precisa e garantir a governabilidade sem a instabilidade política que vem desde 2015. Quem vai amarrar esse arranjo serão os partidos, será a maneira como o poder vai ser compartilhado com essas forças políticas que vão formar a coalizão de governo – e segundo o peso de cada um desses partidos no Congresso Nacional. Alckmin não é Temer (graças a deus). Temer tem muitos defeitos (muitos mesmo), mas um de seus ativos era o de ser um político com muito trânsito no Congresso. Trânsito tão bom que… Enfim, em tese, ter trânsito bom na Câmara poderia ser uma vantagem para forjar maiorias. Alckmin não é essa figura. Ele acaba de sair do PSDB por falta de espaço político. Está há décadas afastado de Brasília. Ele simplesmente não tem esse condão a oferecer. Aliás, o que tem Alckmin a oferecer além de sua imagem de picolé de chuchu? Outros políticos poderiam ser bem melhores que ele, para assegurar a governabilidade (o problema é que seriam ainda mais parecidos com Temer…).

- Alckmin garante a vitória no 1º turno. Falso. Uma vitória em 1º turno é, na minha opinião, extremamente improvável. Digo isso num momento em que estamos a 10 meses da eleição e com pesquisas de grandes institutos dando Lula com a ampla vantagem sobre o segundo colocado. Mais que isso: considerando as “intenções válidas” (isto é, descartando brancos/nulos e indecisos), Lula tem mais de 50% nos cenários de 1º tuno dos principais institutos (Datafolha, Ipec, Quaest e Atlas Político). Mesmo assim, no jogo jogado, isso não deve se confirmar daqui a 10 meses. Com ou sem Alckmin de vice. E, se por acaso isso se confirmar, não vai ser por conta dos milhões de eleitores fãs do picolé de chuchu que isso vai acontecer. Não sou eu quem diz isso. São 70% dos eleitores que dizem que o apoio de Alckmin não fará diferença para votar ou deixar de votar em Lula. Alckmin não traz apoio partidário, não traz apoio na Câmara, não traz voto. O que Alckmin tem a oferecer, afinal?

- Alckmin é fundamental para garantir o apoio paulista. Não. Segundo a última pesquisa Datafolha, Lula lidera em São Paulo com 40%, muito à frente de Bolsonaro (24%). Alckmin não tem força nem para convencer eleitores conservadores de São Paulo, nem as classes dirigentes do Estado a votar no PT. Alckmin acabou politicamente em 2018. Estava fazendo bico em programa de TV vespertino. Foi ejetado do partido que fundou. Claro, a situação de 2021 é diferente da de 2018. Em 2018, Alckmin conseguiu apenas 9,52% dos votos válidos no Estado que governou por mais de 12 anos. Hoje aparece na liderança das pesquisas para um novo mandato de governador, com 28% no último Datafolha. Sim, são eleições diferentes, mas o dado mostra que ele tem alguma base eleitoral em São Paulo. Mas é aquilo: ele tem recall, não dá para saber ao certo se ele manteria essa liderança folgada e confirmaria o favoritismo sem estar no partido que governa o Estado há 27 anos. Sem estar numa coalizão-megazord, como aquelas em que liderou quando foi eleito e reeleito. Então é ainda mais difícil encontrar evidências para acreditar que esse político, que passou três anos escanteado e agora está sob os holofotes, de fato conseguiria apoio eleitoral ou social de sua base conservadora para uma chapa com sua participação, mas encabeçada pelo maior líder petista.

Seria injusto terminar esse artigo sem colocar as vantagens de ter Alckmin de vice. Afinal, tem tanta gente achando uma ótima ideia, deve ter alguma vantagem. E é verdade, tem.

Do ponto de vista da esquerda, a maior vantagem seria aumentar as chances de Fernando Haddad ganhar as eleições para o governo do Estado. Na última pesquisa Datafolha para o governo do Estado, no cenário com Alckmin, Haddad aparece com 19%, e Alckmin, com 28%. Já quando o cenário eleitoral não tem o nome do ex-governador, Haddad sobe para 28% e lidera a disputa, à frente de Márcio França, com 19%.

Claro, tem muita água para rolar. Tem o candidato do Tucanistão, Rodrigo Garcia, que é um ilustre desconhecido e certamente deve crescer – e, se Alckmin estiver na disputa, esse crescimento deve vir de parte do eleitorado que hoje apoia o picolé de chuchu. Tem o candidato de Bolsonaro, que é pouco conhecido e também deve tirar voto de Alckmin quando a campanha começar. Tem Boulos, que fez uma boa campanha em 2020 e pode tirar voto de Haddad. De todo modo, com Alckmin fora do páreo paulista para ser companheiro de chapa de Lula no certame nacional tiraria, de um lado, um forte candidato à vitória da disputa estadual e, de outro, o colocaria como um importante cabo eleitoral (aí, sim, poderia ser efetivo para atrair um eleitorado que não é de esquerda), ao menos no 2º turno.

E se, por um milagre, Haddad vence, ele se tornaria o primeiro governador de esquerda do Estado. Seria alçado à condição de presidenciável já para 2026 ou no mínimo para 2030. E Lula teria pela primeira vez um aliado de primeira hora governando o Estado mais rico da federação. Isso seria fundamental para seu plano de reconstrução econômica. Sem dúvida, essa seria a grande vantagem de ter Alckmin de vice (do ponto de vista da esquerda, diria, a única).

Outra vantagem é que Alckmin desarma qualquer adversário que, mesmo em 2022, ouse tachar a candidatura de Lula de radical ou extremista. Separados, Lula e Alckmin são o contrário do radicalismo ou extremismo. Juntos, então… Se Alckmin não ajuda Lula a ganhar um eleitor sequer, o ex-governador pode ser importante para que ele não perca a vantagem que tem. Porque, sim, Lula será alvo de ataques de todos os candidatos (e da mídia), como é normal acontecer com o candidato que lidera, ainda mais se for de esquerda. E desqualificar Lula como extremista pode ser uma forma de ele perder eleitores. Com Alckmin na chapa, essa estratégia vai pro beleleu.

Tem outras supostas vantagens defendidas por liberais progressistas, de que Alckmin representaria uma “Revolução Republicana”. Seria, por assim dizer, uma chapa que representaria o início de uma refundação dos pilares republicanos, chapa essa formada por dois ex-deputados constituintes. Simbolizaria a disposição do novo governo em se abrir ao diálogo com setores mais amplos da sociedade e da política. Seria um símbolo mais bem acabado de moderação.

Não me comovo com esse argumento. Não me comovo por causa das desvantagens elencadas acima, e, sobretudo, porque uma refundação da república e de defesa da Constituição de 1988 passaria, necessariamente por uma reversão das políticas implantadas desde 2016. Passa por enfrentamentos duros contra esses setores que até hoje defendem as políticas implantadas desde então. Setores esses que até hoje não concedem nada, não estão dispostos ao diálogo. É claro que a “disposição ao diálogo” terá que existir de nossa parte se (como é altamente provável) a esquerda não tiver maioria absoluta no Congresso. Mas será um produto da correlação de forças que vai se materializar depois do pleito de 2022. Não antes.

Aqui trabalhamos com pragmatismo. Nada contra. Aliás, tudo a favor de fazer concessões para se obter um bem maior. Dar os anéis para ficar com os dedos, etc. etc.. Mas mesmo um pragmático precisa se colocar a questão fundamental: qual é o bem maior? Em outras palavras, o que queremos fazer uma vez chegando lá e o que não estamos dispostos a ceder de jeito nenhum?

Para mim é claro que é preciso reverter ao máximo a regressão civilizatória que foi instaurada desde 2016. Revogar a emenda constitucional de Teto de Gastos (mesmo que seja para substituir por outra regra fiscal de teto de gastos). Reverter os ataques da Reforma Trabalhista. Revogar a independência do Banco Central. Fazer uma Reforma Tributária progressiva. Recuperar o BNDES, a Petrobras, a Eletrobras. Mudar a política econômica para retomar o crescimento, voltar a reduzir a pobreza, a desigualdade, tirar o Brasil do Mapa da Fome da ONU. Se rolar tudo isso em 4 anos vai estar ó-te-mo.

Mas aí vem algumas questões: Alckmin está comprometido com essa agenda? O que Alckmin tem a oferecer para viabilizá-la? Mesmo que não ofereça nada, ele como vice faz alguma diferença, isto é, ele ajuda a implementar a agenda? Para mim, parece claro que: Alckmin não está e nunca esteve comprometido com essa agenda; não oferece nada para viabilizá-la; e nada leva a crer que a sua presença na vice-presidência possa favorecer a execução de uma agenda que é oposta a tudo o que ele sempre defendeu.

Alckmin de vice não significa dar os anéis para ficar com os dedos. Alckmin de vice significa dar os anéis e perder os dedos. #AckminViceNão!

![brum11[1]](https://novascartaspersas.files.wordpress.com/2017/08/brum111.jpg)

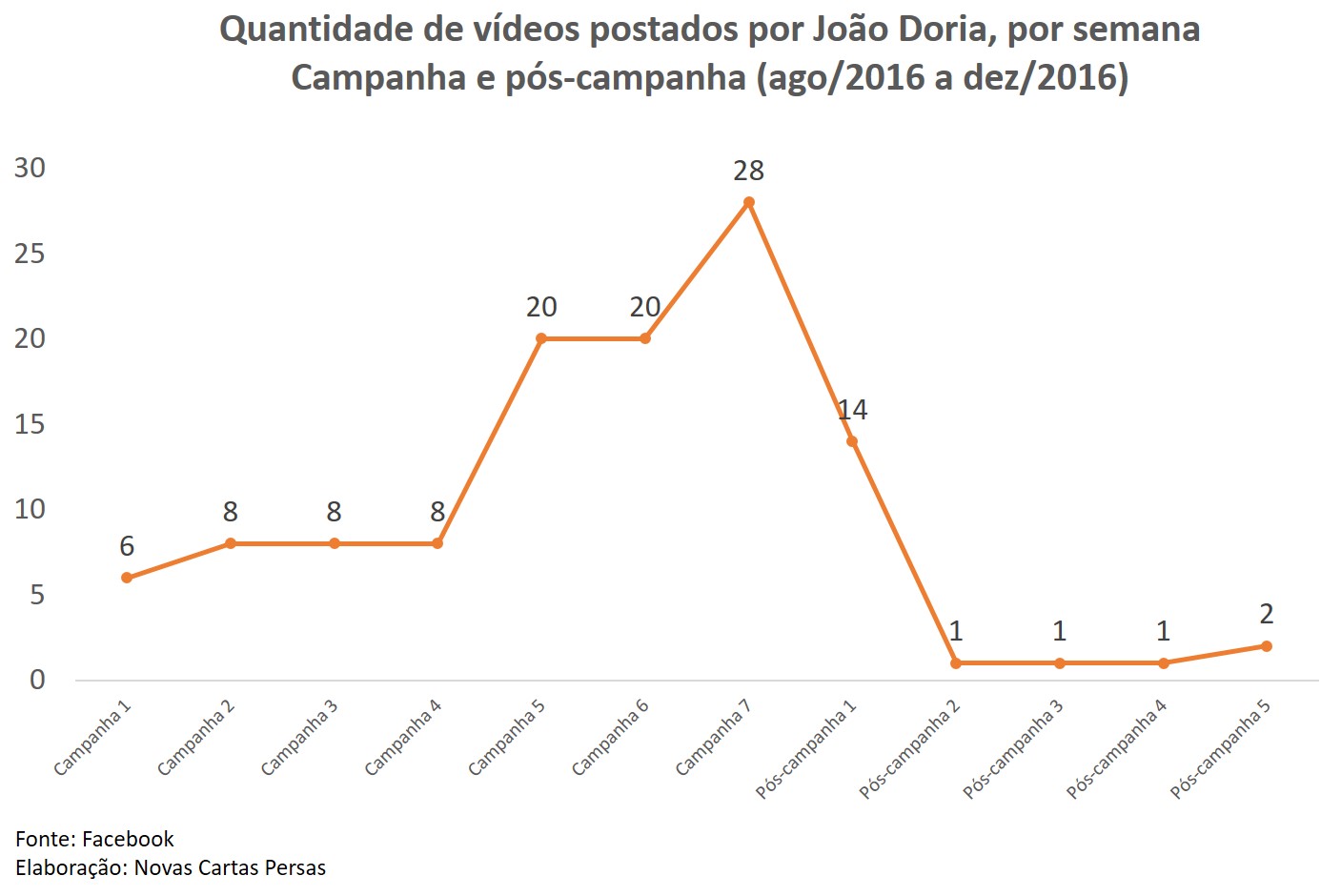

![1917282_802041059905676_5654707810748154421_n[1]](https://novascartaspersas.files.wordpress.com/2017/08/1917282_802041059905676_5654707810748154421_n1.jpg)

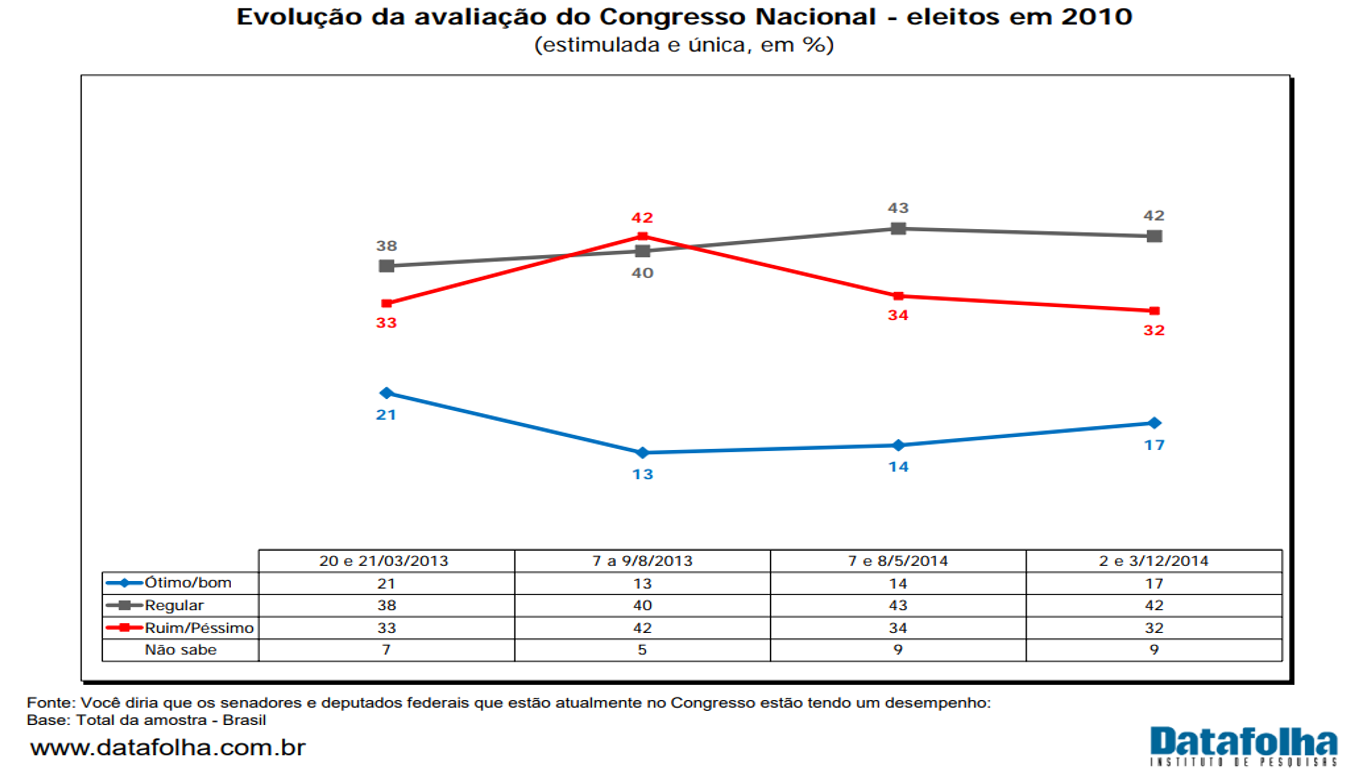

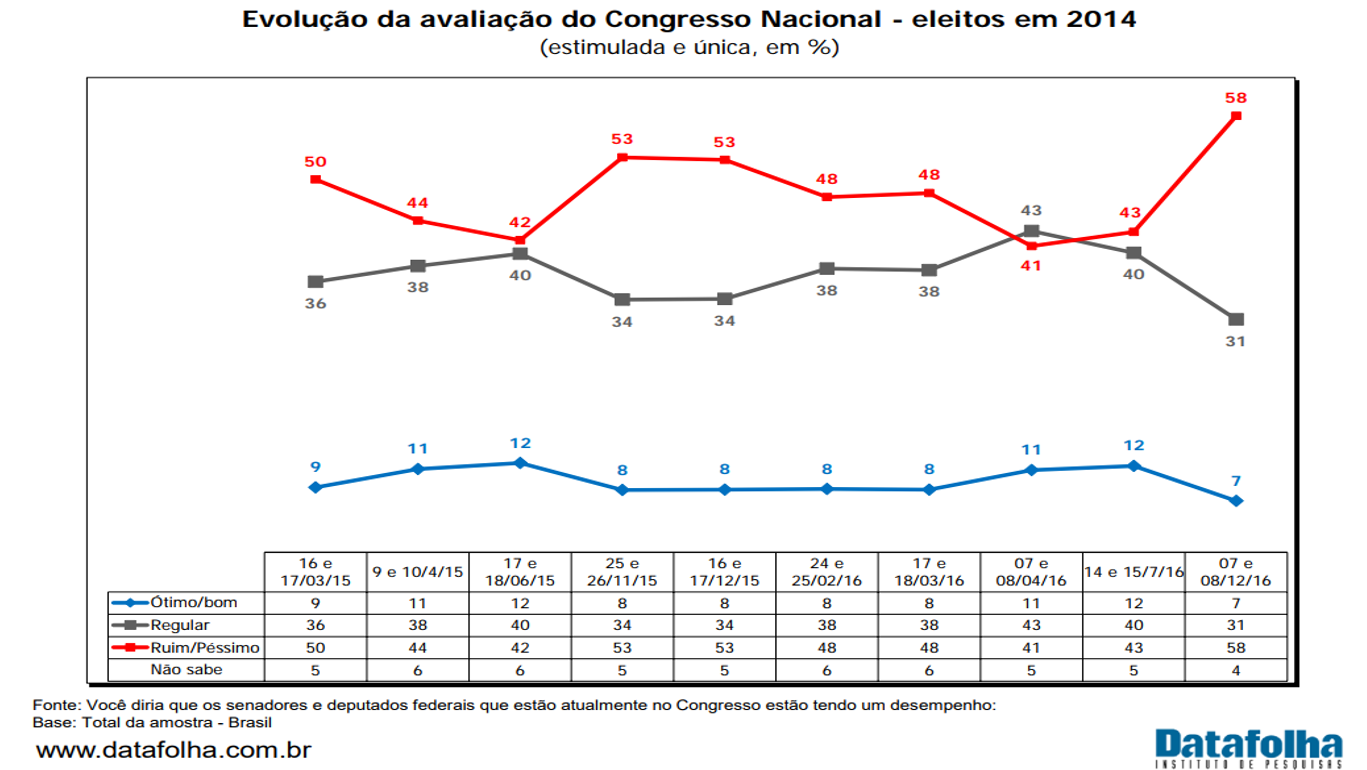

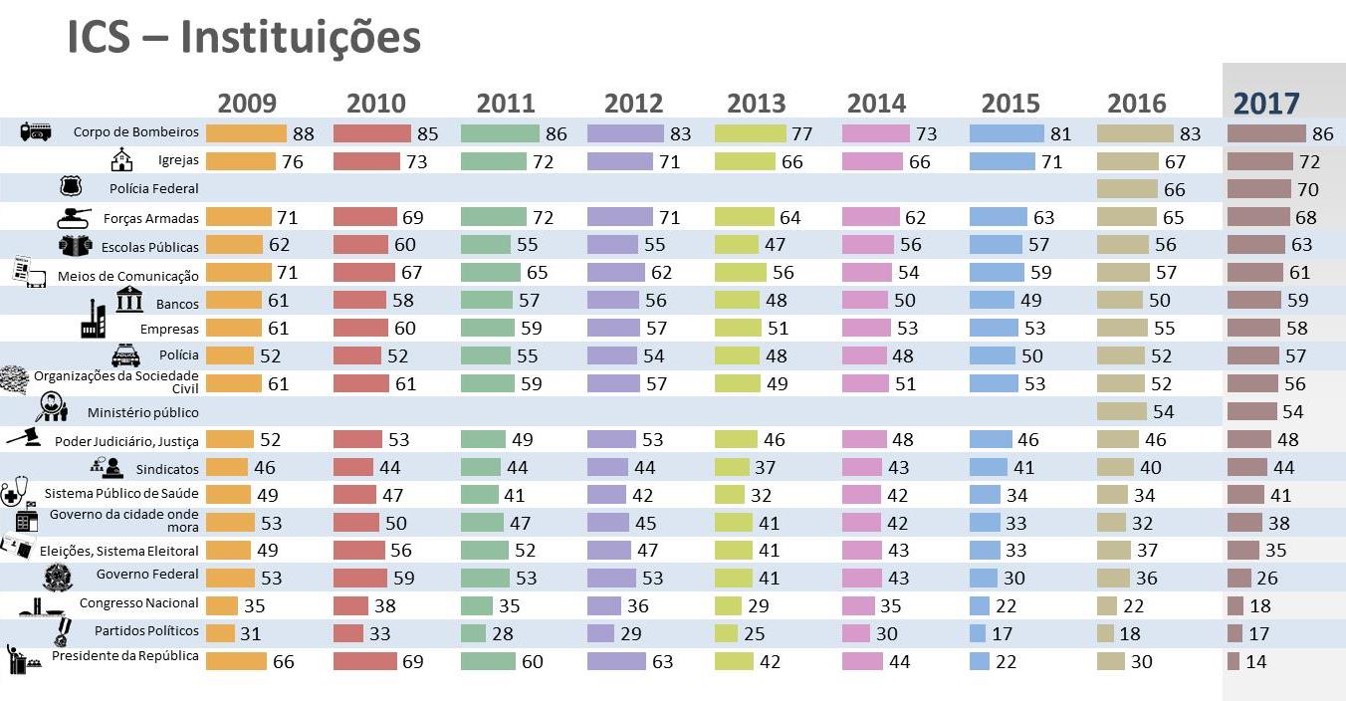

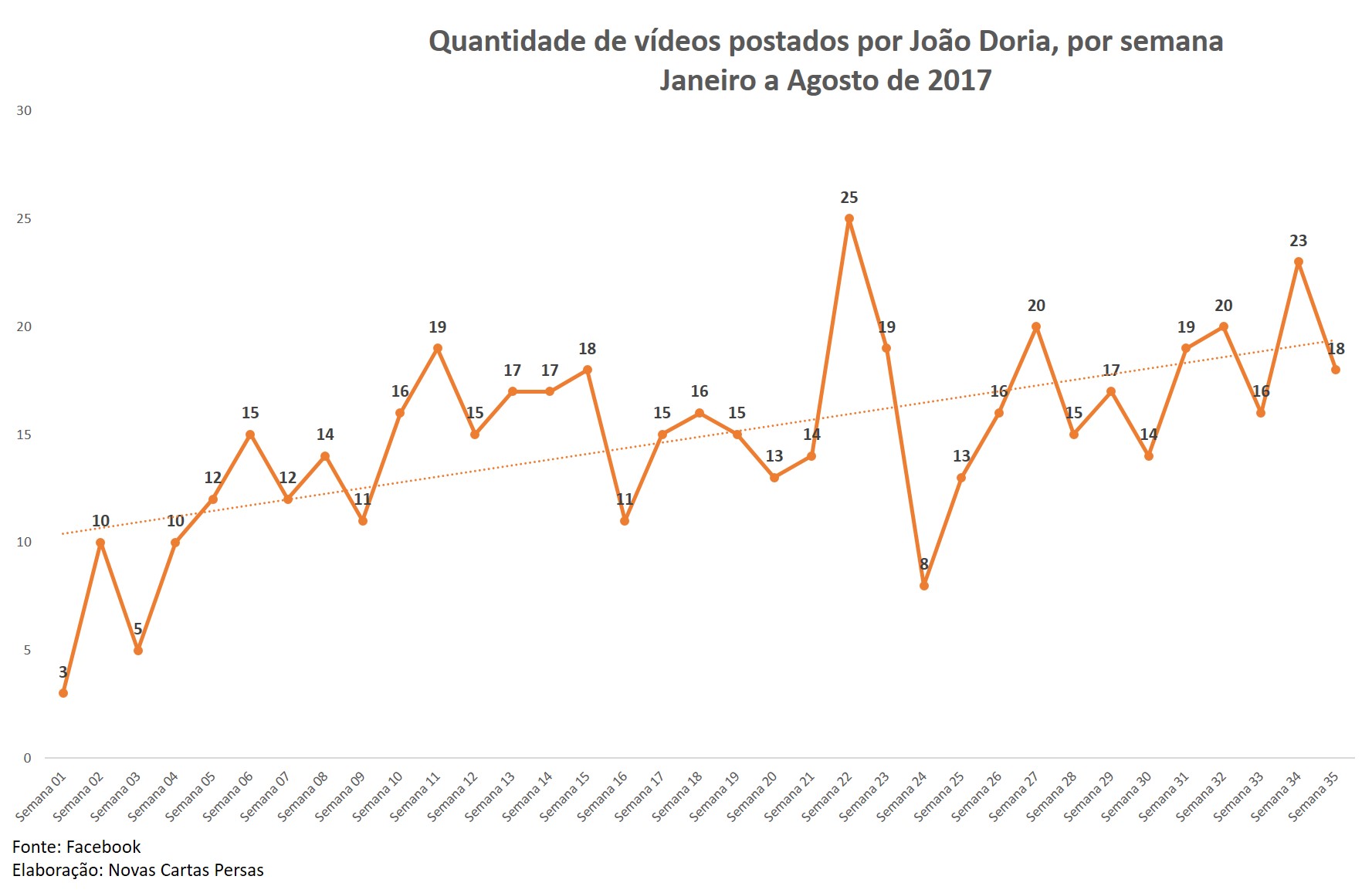

![Congress_meem[1]](https://novascartaspersas.files.wordpress.com/2017/08/congress_meem1.jpg)